2026/01/08 広報:展示会nano tech 2026@東京ビッグサイト(1/28-30)に出展します。

2026年1月28日から30日まで、投稿で開催される展示会、nano tech 2026 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議に群馬大学として出展します。

nano techは、研究開発の重要な共通基盤技術であるナノテクノロジーを軸に未来技術の社会実装を探求する場として、革新的な材料や次世代デバイスが集結、研究開発の事業化とイノベーション共創を実現しようとする、展示会です。

マイクロナノ工学研究室では、群馬大学を代表して、今年度出展致します。

群馬大学

小間番号 : 1W-R28

出展ゾーン : 【加工】プロセスゾーン

オンラインページ:https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/0oV1QqBPUzU

テーマ:「機能を創出する微細構造〜オンデマンドな精密造形をすべての人へ」

概要:独自の3D造形技術による、メタマテリアル・バイオミメティクス先端デバイスを展示します。12万個の細胞を瞬時に捕捉する細胞アレイ、環境振動で自己発電するバッテリーレス無線IoTセンサ、自動運転時代の快適性を評価する内耳模倣センサなど、バイオ・インフラ・モビリティの課題を解決する成果を紹介。短納期な流体チップや創薬を加速するMPSも含め、形状の工夫で新次元の性能を引き出した最新MEMSを公開します。

出展シーズリスト

・大面積・ハイスループット3Dリソグラフィ技術

・微小流体チップのオンデマンド製造サービス

・メタマテリアル細胞動的アレイ

・振動発電型バッテリーレス無線IoTセンサ

・ヒト内耳模倣MEMS振動センサ

・センサ統合型生体模倣システム(MPS)

3日間とも、鈴木教授と髙田助教がブースにて説明致します。

是非、お越しください。

2026/01/05 広報:自動車技術会・会誌「自動車技術」の新春座談会にPI鈴木が参加しました。

(公社)自動車技術会は、1947年(昭和22年)に設立され、自動車に係わる研究者、技術者、及び学生の会員約42,500名、企業会員約770社から構成される工学系ではわが国最大の学術団体です。会創設時から発行され続け、全会員に無料配信されている会誌が「自動車技術」です。

鈴木PIが「自動車技術」2026年1月号の新春座談会に参加しました。

2026年新春座談会

テーマ:「測る・モデル化する・予測する」 ~産官学をあげたモノづくりへの挑戦~

司会:冬頭 孝之 ((株)豊田中央研究所)

パネリスト:鈴木 孝明 (群馬大学大学院)、

高林 徹 (本田技研工業(株))、

中谷 辰爾 (東京大学大学院)

ライター:御堀 直嗣 (自動車ジャーナリスト)

カメラマン:黒田 明 (黒田 明写真事務所)

誌名:自動車技術、Vol.80, No.1, pp.6-14, 2026.[LINK]

概要:全てのモノづくりは「測ること」から始まる。それはエンジン筒内光学計測かもしれないし、各種センサや推定手法による温度計測や摩擦計測かもしれない。近年の機械学習の発展は、観測事実がどのような原因に基づくものか逆推定する試みをも可能にしつつある。さらにMEMS 技術の発展は、従来考えられなかったようなセンサを提供し、自動車開発の現場を大きく変えつつある。「測ること」は実に奥深い。そしてそこから導かれる学理によって物理現象は数式化されていく。この「モデル化」が数値解析による「予測」への道を拓き、モデルベース開発の礎となる。日本の自動車産業を支える「測る」「モデル化する」「予測する」という開発サイクルと、産官学をあげたモノづくりへの挑戦についてじっくりと考えてみたい。

会員のみ閲覧可能ですが、機会がございましたら、ご覧ください。

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2026/01/05 論文:自動車技術会・会誌「自動車技術」に解説記事が掲載されました。

(公社)自動車技術会は、1947年(昭和22年)に設立され、自動車に係わる研究者、技術者、及び学生の会員約42,500名、企業会員約770社から構成される工学系ではわが国最大の学術団体です。会創設時から発行され続け、全会員に無料配信されている会誌が「自動車技術」です。

鈴木PIが「自動車技術」2026年1月号に解説記事を寄稿しました。

特集:測る・モデル化する・予測する

タイトル:車室内の聴覚刺激を計測するヒト内耳模倣MEMSセンサ(解説記事),

著者:鈴木孝明、佐々木恒、稲葉洋芳、岩瀬勉、

誌名:自動車技術、Vol.80, No.1, pp.78-83, 2026.[LINK]

概要:車室内の聴覚刺激を計測するヒト内耳模倣MEMSセンサを提案した。本センサは、自動車の振動による気導音と骨導音の両方を同時計測し、可聴域内においてヒト蝸牛の周波数分解能特性を模倣する。実車走行データを用いたセンサ評価より、ヒトの感じる臨場感や聴覚刺激を「内耳指標」として数値的に可視化する可能性が示された。

会員のみ閲覧可能ですが、機会がございましたら、ご覧ください。

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

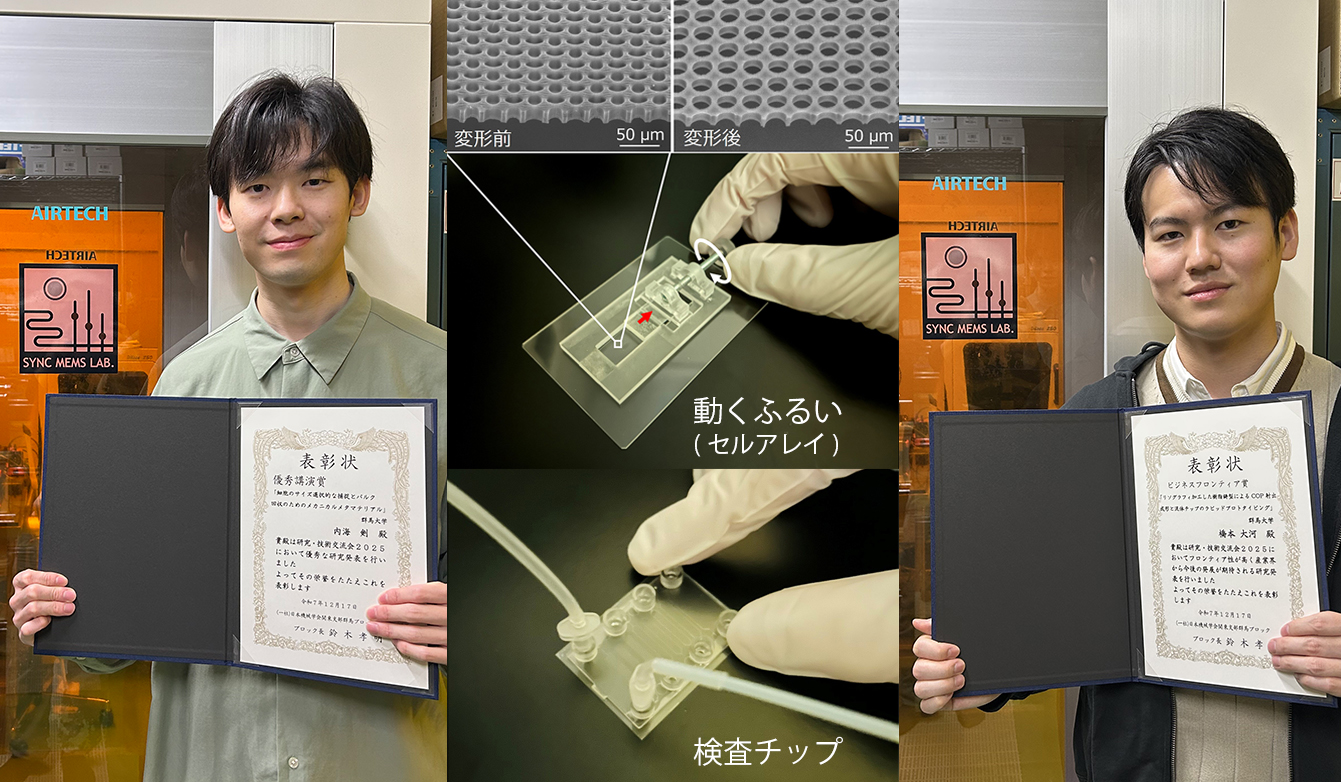

2025/12/26 受賞:日本機械学会群馬ブロック「研究・技術交流会2025」で、M2内海とM1橋本がダブル受賞しました。

2025年12月17日に群馬大学桐生キャンパスで開催された、日本機械学会関東支部群馬ブロック「研究・技術交流会2025」において、大学院理工学府知能制御プログラム・マイクロナノ工学研究室所属の学生2名が、その優れた研究成果を評価され受賞しました。

優秀講演賞を受賞した博士前期課程2年の内海剣さん(群馬県立渋川高等学校出身)の研究は、「狙った細胞を逃さずキャッチする、自在に形が変わる“ふるい”」のような技術です※1。血液などの様々なサイズの細胞が混ざった液体から、特定の細胞だけを傷つけずに取り出すことができます。独自の設計(メタマテリアル)により、装置の穴の大きさを自由に変えることで、欲しい細胞だけを捕まえたり、後からまとめて回収したりすることを可能にしました。将来、がん細胞の早期発見や高度な血液検査への応用が期待されます。

また、ビジネスフロンティア賞を受賞した博士前期課程1年の橋本大河さん(群馬県立太田東高等学校出身)は、「手のひらサイズの化学検査・分析装置(マイクロ流体チップ)を、安く、早く、必要な数量を作るための新しい製造法」を提案しました※2。これまでは試作に時間がかかっていた精密な樹脂製チップを、最新の微細加工技術(3Dリソグラフィ)と射出成形を組み合わせることで、短期間で効率よく作ることに成功しました。この技術は、新しい医薬品の開発や、現場ですぐに結果が出る診断キットの普及などを後押しする成果です。

これら研究は、JSPS科研費JP23H01363、JST大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラムJPMJSF2319、および、群馬大学重点支援プロジェクトG2等の支援を受けて実施されました。研究グループでは、今回の受賞を励みに、医療やバイオ分野の発展に貢献するマイクロ・ナノサイズの「ものづくり」をさらに追究し、最先端技術の社会実装を目指してまいります。

【優秀講演賞】

講演題目:細胞のサイズ選択的な捕捉とバルク回収のためのメカニカルメタマテリアル

著者:内海剣*, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明

【ビジネスフロンティア賞】

講演題目:リソグラフィ加工した樹脂鋳型によるCOP射出成形と流体チップのラピッドプロトタイピング

著者:橋本大河*, 小此木孝仁, 髙田裕司, 小此木智美, 鈴木孝明

(株式会社Labokoとの共同研究成果です。)

*受賞者

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

参考

【理工HP】https://www.st.gunma-u.ac.jp/29811

【全学HP】https://www.gunma-u.ac.jp/information/220870

【理工X】 https://x.com/stgunmau_kouhou/status/2004368109508149669

2025/12/24 論文:学術雑誌「Materials Today Communications」誌に共同研究成果が掲載されました。

群馬大学・半谷禎彦先生を中心とした研究グループに参加した成果として、突合せ溶接された鋼とアルミニウム合金を容易に分離し回収する、発泡体を用いた技術に関する研究成果が、Materials Today Communications誌に掲載されました。

Effect of amount of foaming agent added on easy disassembly of steel/aluminum FSW-joint by foaming weld interface,

Yoshihiko Hangai, Takuma Ishigai, Shinji Koyama, Ryosuke Suzuki, Takaaki Suzuki, Yoshiaki Morisada, Hidetoshi Fujii,

Materials Today Communications, Vol.50, 114548, 2026.[DOI]

ご援助いただいた皆様に御礼申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。

2025/12/23 イベント:研究室忘年会を実施しました。

研究室忘年会を実施しました。

今年も一年、大変お世話になりました。

どうぞよいお年をお迎えください。

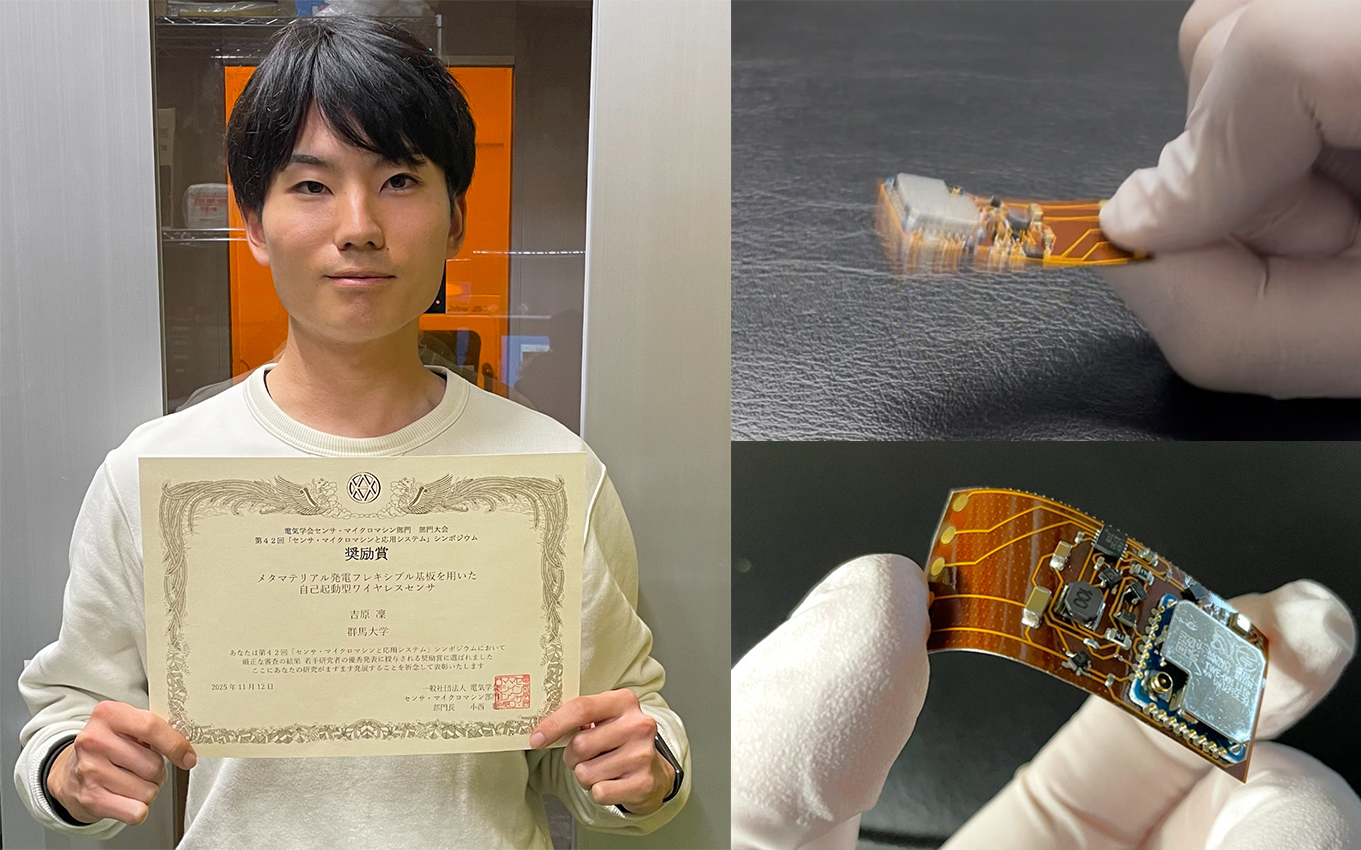

2025/12/22 受賞:電気学会 第42回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウムで、M2吉原が奨励賞を受賞しました。

2025年11月10日から12日にかけてライトキューブ宇都宮で開催された、電気学会 第42回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムにおいて、知能機械創製理工学教育プログラム(マイクロナノ工学研究室)博士前期課程2年の吉原凜さん(群馬県立高崎高等学校出身)が「奨励賞」を受賞しました。本賞は、同シンポジウムにおいて優秀な論文発表を行った35歳以下の若手研究者に贈られるものです。

受賞対象となったのは、「メタマテリアル」という自然界にはない特殊な性質を持つ人工構造を応用し、回路基板そのものに発電機能を持たせた新しいワイヤレスセンサの研究です。これまでの電子機器はバッテリーが必要でしたが、本研究では基板が曲がったり揺れたりするエネルギーを直接電気に変換することで、電池なし(バッテリーレス)で動作する、薄くて柔らかい「フレキシブルIoTセンサ」を開発しました。

最大の特徴は、人の歩行のような「ゆっくりとした揺れ」から効率よく電気を作れる点です。本来、小さな装置でゆったりとした振動を受け止めるのは難しいのですが、半導体を作る精密な技術を応用して特殊な仕掛けを基板に組み込むことで、この課題を克服しました。サイズは単3電池の面積ほどで、重さはわずか2.5gと非常に軽量です。

今回の発表では、実際にこのセンサを身に着けて歩く実証実験を行い、安定してデータ通信ができることを証明しました。これにより、将来的に「充電や電池交換が不要」で、着けていることを忘れるほど軽い健康管理デバイスなどへの応用が期待されます。

本研究は、JSPS科研費JP23H01363、JST大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラムJPMJSF2319、および、群馬大学重点支援プロジェクトG2等の支援を受けて実施されました。研究グループでは、今回の受賞を励みに、誰もが意識せずに最先端技術の恩恵を受けられる「電池のいらない社会」の実現に向けて、今後も実用化を目指した研究開発を進めてまいります。

【奨励賞】

講演番号:10P2-M-4(S-215)

講演題目:メタマテリアル発電フレキシブル基板を用いた自己起動型ワイヤレスセンサ

著者:吉原凜*, 森下浩太, 髙田裕司, 田中有弥, 橋口原, 年吉洋, 鈴木孝明

*受賞者

本研究は、群馬大学東京大学、静岡大学との共同研究成果です。

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

参考

【理工HP】https://www.st.gunma-u.ac.jp/29775

【全学HP】https://www.gunma-u.ac.jp/information/219879

【理工X】 https://x.com/stgunmau_kouhou/status/2002943012209647634

2025/12/17 発表:日本機械学会群馬ブロック「研究・技術交流会2025」で、6件の成果発表をしました。

2025年12月17日に群馬大学桐生キャンパスで開催された、日本機械学会関東支部群馬ブロック研究・技術交流会2025において、6件の発表をしました。

・会議名:日本機械学会関東支部群馬ブロック研究・技術交流会2025

・日時:2025年12月17日

・場所:群馬大学桐生キャンパス

P-19

・タイトル:プリズムアシスト3Dリソグラフィで作製した広角ピラミッドアレイを有するMEMSトライボ発電デバイス,

・著者:伊藤史弥、村上晃一、渡邊翔太、髙田裕司、田中有弥、年吉洋、鈴木孝明,

P-20

・タイトル:フレキシブル基板上での半導体製造技術を用いたポリマーMEMS製造と信頼性評価,

・著者:後藤龍人、森下浩多、髙田裕司、田中有弥、鈴木孝明,

P-21

・タイトル:フォトリソグラフィで作製した3次元マイクロ構造体上での染色体伸張の遠心制御,

・著者:小野寺志織、髙田裕司、田中有弥、鈴木孝明,

P-22

・タイトル:リソグラフィ加工した樹脂鋳型によるCOP射出成形と流体チップのラピッドプロトタイピング,

・著者:橋本大河、小此木孝仁、髙田裕司、小此木智美、鈴木孝明,

P-23

・タイトル:細胞のサイズ選択的な捕捉とバルク回収のためのメカニカルメタマテリアル,

・著者:内海剣、髙田裕司、田中有弥、鈴木孝明,

P-26

・タイトル:スライドモード摩擦発電デバイスにおける摩擦界面の微細構造と潤滑の影響,

・著者:村上晃一、伊藤史弥、渡邊翔太、髙田裕司、田中有弥、鈴木孝明,

当日会場にてご質問頂きました皆様、誠にありがとうございました。

2025/12/01 メンバー:研究室に、B3学生11名が配属されました。

研究室メンバーに、研究室に、B3学生11名が加わりました。

鈴木指導学生

小越航太さん(B3)

齋藤宏亮さん(B3)

ジン ギョンミンさん(B3/GFL)

田中麗恩さん(B3/GFL)

平野巧真さん(B3)

森下真衣さん(B3)

田中指導学生

新井暖人さん(B3)

伊藤圭祐さん(B3)

小屋空良さん(B3)

髙田指導学生

尾花空さん(B3)

髙橋愛翔さん(B3)

研究室のメンバーリストも更新しました。

研究室は、学生47名(D:2名、M:21名、B4:11名、B3:11名、B2:2名)、教員3名、補佐員1名、合計51名になりました。

一緒に楽しく研究していきましょう。

2025/11/10 発表:Future technologies from UTSUNOMIYAで、研究室から合計15件の学会発表を予定しています。

2025年11月10日~13日にライトキューブ宇都宮で開催される、Future Technologies from UTSUNOMIYA合同シンポジウム(FT2025)において、研究室から合計15件の発表を予定しています。

・電気学会 第42回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

・日本機械学会 第16回 マイクロ・ナノ工学シンポジウム

・応用物理学会 第16回 集積化MEMSシンポジウム

・化学とマイクロ・ナノシステム学会 第50回研究会

研究室からの発表は以下の通りです。

電気学会第42回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

1)10P4-PS-79(L-378)

単一マスクを用いたリソグラフィのみで共振周波数を制御する3Dメッシュ圧電MEMSハーベスタ,

森下浩多,髙田裕司,田中有弥,橋口原,年吉洋,鈴木孝明

2)10P2-M-4(S-215)

メタマテリアル発電フレキシブル基板を用いた自己起動型ワイヤレスセンサ,

吉原凜, 森下浩太, 髙田裕司, 田中有弥, 橋口原, 年吉洋, 鈴木孝明

日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催第16回マイクロ・ナノ工学シンポジウム

3)10P4-PN-43

マイクロ流体デバイスを用いた重層化表皮モデルのインピーダンスによる形態評価,

髙田裕司, 請地直泰, 田中有弥, 鈴木孝明,

4)10P4-PN-49

遠心力による染色体伸長のための順テーパ3次元マイクロ構造の作製と評価,

小野寺志織, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

5)10P4-PN-89

プリズムアシスト3Dリソグラフィ法の有効露光範囲の評価,

陳煜非, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

6)11A3-PN-16

双安定座屈梁を用いた周波数変換機構の開発とMEMS振動発電デバイス応用,

森下浩多, 髙田裕司, 田中有弥, 橋口原, 年吉洋, 鈴木孝明,

7)11A3-PN-44

サイズ選択的な細胞捕捉のためのメカニカルメタマテリアルを用いた動的マイクロアレイ,

内海剣, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

8)11A3-PN-80

マイクロピラミッド構造の傾斜角度がTENGの発電性能に及ぼす影響,

伊藤史弥, 村上晃一, 渡邊翔太, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

9)11A3-PN-86

マイクロ構造およびヒンジ構造基板による分離挙動に着目したトライボ発電デバイス,

渡邊翔太, 伊藤史弥, 村上晃一, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

10)11A3-PN-96

スライドモード摩擦発電デバイスにおける摩擦界面の微細構造と潤滑の影響,

村上晃一, 伊藤史弥, 渡邊翔太, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

11)11P4-PN-1

3Dリソグラフィ法を用いた台形断面流路オンチップぜん動ポンプの性能評価,

栗原駿, 小此木孝仁, 髙田裕司, 小此木智美, 鈴木孝明,

12)11P4-PN-11

ポリマーフィルムキャリアを用いたフレキシブルMEMSのシームレス製造プロセス,

後藤龍人, 森下浩多, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

13)12P2-PN-4

ゼロポアソン比を示す薄膜メカニカルメタマテリアルの力学特性評価,

武政昇弥, 内海剣, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

14)12P2-PN-16

微細レジスト鋳型によるCOP射出成形の加工精度評価,

橋本大河, 小此木孝仁, 髙田裕司, 小此木智美, 鈴木孝明,

15)12P2-PN-24

シャドウマスクを用いたスプレー塗布によるレジスト膜の局所的な膜厚制御,

佐藤壮流, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

当日会場にて是非ご質問ください。

2025/11/07 発表:国際会議microTAS2025で、M2内海が成果発表しました。

2025年11月2日からオーストラリア・アデレードで開催された、国際会議The 29th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (microTAS2025)において、M2内海さんがポスター発表しました。

・会議名:The 29th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (microTAS2025)

・日時:2025年11月2-6日

・場所:Adelaide, Australia.

・タイトル:Active Microarray for Cell Capture and Collection Using Mechanical Metamaterials

・著者:Ken Utsumi, Yuji Takata, Yuya Tanaka, and Takaaki Suzuki

当日会場にてご質問頂きました皆様、誠にありがとうございました。

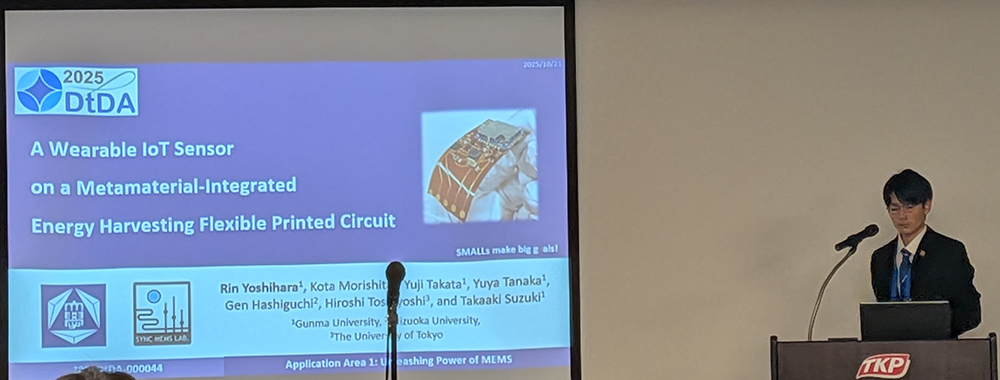

2025/10/22 発表:国際会議IEEE-DTDA2025で、5件の成果発表をしました。

2025年10月20日から仙台で開催された、国際会議2025 IEEE International Conference on Device Technologies for Diversified Applications (microTAS2024)において、5件の発表をしました。

・会議名:2025 IEEE International Conference on Device Technologies for Diversified Applications (IEEE DTDA2025)

・日時:2025年10月20-22日

・場所:Sendai, Japan

・タイトル:Fabrication Method of a Natively Flexible Polymer MEMS,

・著者:Ryuto Goto, Kota Morishita, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Takaaki Suzuki

・タイトル:Effects of Micropyramid Structures on Contact Interface of Triboelectric Nanogenerator,

・著者:Fumiya Ito, Koichi Murakami, Shota Watanabe, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Takaaki Suzuki,

・タイトル:Development of a Polymer Film-Based Frequency Conversion Interposer for MEMS Vibration Energy Harvester,

・著者:Kota Morishita, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, Takaaki Suzuki,

・タイトル:Triboelectric Nanogenerator with Micro-Concave Array on the Contact Interface,

・著者:Shota Watanabe, Fumiya Ito, Koichi Murakami, Yuji Takata, Yuya Tanaka, and Takaaki Suzuki,

・タイトル:A Wearable IoT Sensor on a Metamaterial-Integrated Energy Harvesting Flexible Printed Circuit,

・著者:Rin Yoshihara, Kota Morishita, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, and Takaaki Suzuki,

当日会場にてご質問頂きました皆様、誠にありがとうございました。

2025/10/23 イベント:Alumniの市毛さん、山吉さん、大泉さんと仙台でお会いしました。

仙台で開催中の学会にあわせて、研究室Alumniの市毛亮さん(東京エレクトロン)、山吉慧さん(厚生労働省)、大泉歩夢さん(東京エレクトロン)とお会いしました。先輩との交流を通して、学生の皆さんもとても刺激になったようです。

3名とも変わりなく、会社でもご活躍のようでした。体に気を付けて、引き続きご活躍されることをお祈りしています。

Alumniのご訪問を是非お待ちいたしております。鈴木までご連絡ください。

2025/10/20 更新:髙田先生のWEBサイトが大幅更新されました。

マイクロナノ工学研究室は、教員3名が連携して研究を進めるチーム体制になってから、1年間がたちました。

マイクロナノ工学研究室の助教である、髙田裕司先生の研究グループのWEBサイトが大幅更新されました。

本サイトでは、研究室全体の概要と、鈴木が主に実施する研究について紹介します。

引き続き、マイクロナノ工学研究室を、どうぞよろしくお願いいたします。

2025/10/01 メンバー:研究室メンバーにB2(GFL)学生2名が加わりました。

研究室メンバーに、B2(GFL)学生2名が加わりました。

鈴木指導学生

河西大誠さん(B2/GFL)

田中指導学生

富樫鉄生さん(B2/GFL)

研究室のメンバーリストも更新しました。

一緒に楽しく研究していきましょう。

2025/09/25 イベント:学内・学外発表に向けた決起集会を実施しました。

9月末からのB4学生の中間発表会を皮切りに、多数の学会集会での発表を予定しています。それらの発表に向けた決起集会を研究室で実施しました。

楽しい決起集会になりました。

学生の皆さんの発表が立派に行われることをお祈りしています。

2025/09/02 リカレント教育:MEMSセンサ入門を行いました。

群馬大学エレクトロメカニクス教育研究センター主催のグリーン・ヘルスケアエレクトロニクスを支えるエグゼクティブエンジニア養成プログラムの講座を担当しました。

講座名:P01 MEMSセンサ技術の基礎と応用実習(入門)

概要:IoTで需要が急増している MEMS センサ技術を学び応用するための実習付き講座です。MEMS デバイスの特徴、設計、製造について概説し、製造設備の一部を見学します。また、具体的な例として、MEMS 加速度センサとマイコンボード Arduino を組み合わせた簡単なセンサシステムについて組立実習します。

時間割:

9:30~10:30

・MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)概要紹介

・MEMSの実用化例と製造法の紹介

10:30~12:00

・半導体製造装置見学とフォトリソグラフィの体験

12:00~13:00 休憩

13:00~15:15

・MEMS加速度センサの原理説明

・マイコンボードArduinoの概要と操作説明

・Arduinoを用いたプログラミング実習

・MEMSセンサとArduinoを用いた傾斜角測定実習

15:15~16:30

・最先端MEMS研究の紹介

ご参加頂いた社会人の皆様、ご参加ありがとうございました。

来年度は、今回の入門編に続き、レベルアップ講座の企画を検討致します。社会人の皆様のご参加をお待ちしております。

2025/08/15 論文:学術雑誌Mechanical Engineering Journal誌に研究成果2件が掲載されました。

学術雑誌Mechanical Engineering Journal誌に、以下の論文2件がオープンアクセス掲載されました。

Enhancing output and durability of polymer-based piezoelectric vibration energy harvesters using mechanical metamaterials,

Shunta Hasegawa, Kota Morishita, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, Takaaki Suzuki,

Mechanical Engineering Journal, Vol.12, ID:25-00100, 2025. [DOI]

Resonance Matching for Piezoelectric Vibration Energy Harvesters Under Impulse Excitation,

Kota Morishita, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, and Takaaki Suzuki,

Mechanical Engineering Journal, Vol.12, ID:25-00099, 2025. [DOI]

オープンアクセスになっておりますので、どなたでもご覧頂くことができます。

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/08/15 論文:学術雑誌Mechanical Engineering Journal誌に特集号が掲載されました。

学術雑誌Mechanical Engineering Journal誌に、鈴木PIが実行委員長を担当したシンポジウムの特集号が掲載されました。

・雑誌名:Mechanical Engineering Journal

・特集名:Special Issue on Recent Advances in Micro-Nano Science and Technology on Micromachines

・巻頭言:Recent Advances in Micro-Nano Science and Technology on Micromachines Preface

・編集:Takaaki SUZUKI, Tetsuo KAN, Masahiro MOTOSUKE

・DOI:https://doi.org/10.1299/mej.25preface03

オープンアクセスになっておりますので、どなたでもご覧頂くことができます。

ご投稿頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/07/31 発表:集積化MEMSワークショップで、M2森下、M1渡邊が成果発表しました。

[応用物理学会集積化MEMS技術研究会 第16回集積化MEMS技術研究ワークショップ]にて、M2森下さん、M1渡邊さんがポスター発表しました。

・会議名:応用物理学会集積化MEMS技術研究会 第16回集積化MEMS技術研究ワークショップ

・日時:2025年7月31日

・場所:横河電機株式会社(東京都武蔵野市)

発表番号:P06

・タイトル: 接触界面の微細構造とヒンジ構造基板による摩擦発電デバイスの出力向上,

・著者:渡邊翔太,伊藤史弥,村上晃一,高田裕司,田中有弥,鈴木孝明

発表番号:P10

・タイトル: フレキシブルフィルムを用いた周波数変換機構によるMEMS振動発電デバイスの出力向上,

・著者:森下浩多,高田裕司,田中有弥,橋口原,年吉洋,鈴木孝明

懇親会も開かれました。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/07/11 講義:太田女子高校での出前説明会に参加しました。

群馬県立太田女子高等学校 が太田市民会館で開催した、個別進路相談会において、大学紹介をしました。

過去の出前講義の実績や資料はこちらです。

出前講義のご依頼がございましたら、鈴木まで御連絡ください。

2025/07/03 発表:国際会議Transducers2025で、D2森下が成果発表しました。

2025年6月29日からアメリカ・フロリダで開催された、国際会議The 23rd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers2025)において、D2森下さんがポスター発表しました。

・会議名:The 23rd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers2025)

・日時:2025年6月29日-7月3日

・場所:Florida, USA

・タイトル:Resonance-tunable piezoelectric vibration energy harvester with core-less structure using prism-assisted 3D lithography

・著者:Kota Morishita, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, and Takaaki Suzuki

(本研究は、東京大学、静岡大学との共同研究成果です。)

当日会場にてご質問頂きました皆様、誠にありがとうございました。

2025/06/18 講義:本庄高校での出前講義に参加しました。

埼玉県立本庄高等学校が開催した、個別進路相談会において、大学紹介をしました。

過去の出前講義の実績や資料はこちらです。

出前講義のご依頼がございましたら、鈴木まで御連絡ください。

2025/06/10 講義:足利高校での出前説明会に参加しました。

栃木県立足利高等学校が足利フラワーパークプラザで開催した、個別進路相談会において、大学紹介をしました。

過去の出前講義の実績や資料はこちらです。

出前講義のご依頼がございましたら、鈴木まで御連絡ください。

2025/05/19 イベント:新人歓迎会を実施しました。

少し遅くなりましたが、4月に新たに研究室に配属された、B4学生とM1学生の歓迎会を実施しました。

キャンパス近くの、四辻の齋嘉の東屋をお借りしてBBQを行いました。

ほかの写真は、こちらでご覧ください。

楽しい歓迎会になりました。

一緒に楽しく研究活動を進めましょう!!!

2025/05/18 高校生募集:第14回一日体験機械教室「機械の学校」(7/21)に出展します。[LINK]

今年も、日本機械学会関東支部群馬ブロック主催の一日体験機械教室「機械の学校」に出展します。

出展:テーマ「マイクロマシンファクトリー」

最先端のナノテクノロジー・半導体製造技術の一部であるフォトリソグラフィを、クリーンルームで挑戦頂きます。

写真は昨年度の様子です。(製作物は記念にお持ち帰り頂けます。)

是非、ご応募下さい。お申し込みは、こちらからWEB登録できます。

今年も、マイクロマシンに興味がある高校生の皆さんとお会いできることを楽しみに致しております。

2025/05/16 論文:学術雑誌Mechanical Engineering Journal誌に研究成果が採択されました。

日本機械学会の英文誌Mechanical Engineering Journal誌(オープンアクセス誌)に、以下の論文が採択されました。

Resonance Matching for Piezoelectric Vibration Energy Harvesters Under Impulse Excitation,

Kota Morishita, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, and Takaaki Suzuki,

Mechanical Engineering Journal, Vol.**, ID:***, 2025. (Accepted) [DOI]

(東京大学・静岡大学・群馬大学の共同研究成果です。)

掲載されましたら、改めてご報告申し上げます。

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/05/15 書籍:『メタマテリアル/メタサーフェス 実用展開の可能性』が出版されました。

鈴木PIが以下の書籍の一部執筆を担当致しました。2025年5月15日に出版されました。

メタマテリアル/メタサーフェス 実用展開の可能性

~メタレンズ・通信・エネルギー・音響等応用に向けた研究動向~,

「第5章 アプリケーション・応用から見るメタマテリアル/メタサーフェスの今後,

第4節 エネルギー利用, 第2項 振動発電」

鈴木孝明(分筆),

株式会社情報機構, 2025年5月15日,

ISBN 978-4-86502-286-5[LINK].

著者紹介割引もございますので、ご興味ある方は、鈴木までご連絡ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/05/14 来訪:Alumniの菅原さんにOKIアイディエス社リクルーター訪問頂きました。

株式会社OKIアイディエス株式会社のリクルーターとして、研究室Alumniの菅原奈々子さんに、マイクロナノ工学研究室を訪問頂きました。

群馬大学理工学部同窓会組織である、工業会主催の企業研究セミナー(学内合同企業説明会)に出展されるためにいらっしゃり、研究室にもご訪問頂きました。

大変有意義な指導を頂きました。ご訪問に感謝申し上げます。

Alumniのご訪問をお待ちいたしております。鈴木まで是非ご連絡ください。

2025/05/28 発表:TECHNIUM Global Conference 2025で、PI鈴木がシーズ発表しました。

ディープテック・カンファレンス(TECHNIUM Global Conference 2025)において、PI鈴木がIJIEプロジェクトのシーズ紹介をしました。

・会議名:TECHNIUM Global Conference 2025

・会期:2025年5月7-8日 ・場所:帝国ホテル 東京

・題目:微小流体チップからはじまる3Dリソグラフィを用いた精密樹脂鋳型によるオンデマンド製造

・発表者:鈴木孝明

当日会場にてご質問頂きました皆様、誠にありがとうございました。

当該プロジェクトでは,CXO候補者を探しています。

本内容にご興味をお持ちの方は、鈴木までご連絡ください。

2025/04/22 研究費:IJIE-GAPファンドプログラム2025(ステップ2「スタンダード」)に採択されました

鈴木(PI)が代表申請していた研究課題が、IJIE-GAPファンドプログラム2025(ステップ2「スタンダード」)に新規採択されました。

JST 大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム

IJIE-GAPファンドプログラム2025(ステップ2「スタンダード」) (2025-2026年度)

f 「微小流体チップからはじまる3Dリソグラフィを用いた精密樹脂鋳型によるオンデマンド製造」

研究代表者:鈴木孝明

申請提案に至る研究に対してご支援を頂いた皆様・学生の皆さん、申請に際してご援助頂いた皆様、ご審査頂いた審査員の皆様、大変ありがとうございました。

ご期待にお応えできるように、事業化に向けて着実に進めてまいります。

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

過去の研究実施状況は、こちらです。

2025/04/04 書籍:「メタマテリアル/メタサーフェス 実用展開の可能性」が出版されます。

鈴木PIが以下の書籍の一部執筆を担当致しました。2025年5月に発行予定です。

メタマテリアル/メタサーフェス 実用展開の可能性

~メタレンズ・通信・エネルギー・音響等応用に向けた研究動向~,

「第5章 アプリケーション・応用から見るメタマテリアル/メタサーフェスの今後,

第4節 エネルギー利用, 第2項 振動発電」

鈴木孝明(分筆),

株式会社情報機構, 2025年5月予定,

ISBN 978-4-86502-286-5[LINK].

著者紹介割引もございますので、ご興味ある方は、鈴木までご連絡ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/04/01 メンバー:研究室に、B4学生11名、M1学生10名、D1学生1名が配属されました。

研究室メンバーに、研究室に、B4学生11名、M1学生10名、D1学生1名が加わりました。

鈴木指導学生

陳煜非さん(M2->D1)

小野寺志織さん(B4/GFL->M1)

栗原駿さん(B4->M1)

佐藤壮流さん(B4->M1)

武政昇弥さん(外部->M1)

橋本大河さん(B4->M1)

渡邊翔太さん(B4->M1)

大熊皐月さん(B4)

佐々木拓巳さん(B4)

中村昂聖さん(B4)

仲村俊利さん(B4)

室崎佳菜美さん(B4)

DO THANHさん(B4)

田中指導学生

井上恵さん(B4->M1)

川守洸喜さん(B4->M1)

熊⾕龍さん(B4/GFL->M1)

藤田駿さん(B4->M1)

神戸秀太さん(B4)

松岡亮佑さん(B4)

矢上拓歩さん(B4)

髙田指導学生

請地直泰さん(B4)

神戸康介さん(B4)

研究室のメンバーリストも更新しました。

研究室は、学生33名(D:2名、M:20名、B4:11名、B3:1名)、教員3名、補佐員1名、合計37名になりました。

一緒に楽しく研究していきましょう。

2025/03/25 イベント:卒業・修了・学位授与式が開催されました。

M2学生6名、B4学生10名が卒業・修了しました。

研究室を離れる、皆さん、修了、就職、おめでとうございます。 大学・研究室の扉はいつでも開いています。卒業生の皆さん、慶事のご報告、困ったときのご相談、お気軽にご連絡、お越し下さい。

マイクロナノ工学研究室(ミクロの決死圏:Fantastic Voyage)を旅立つ皆様のご活躍をお祈りしています。

Bon Voyage!

2025/03/25 受賞:卒業・修了時の表彰において、M2伊藤、B4渡邊、B4小野寺が受賞しました。

卒業・修了時の表彰として、M2伊藤さん、B4渡邊さん、B4小野寺さんの学業・研究業績が優れていると認められました。

・M2:伊藤陸さん 日本機械学会 三浦賞

・B4:渡邊翔太さん 群馬大学 学長表彰

・B4:渡邊翔太さん 日本機械学会 畠山賞

・B4:小野寺志織さん 群馬大学 GFL奨励賞

ご援助頂いた皆様に御礼申し上げます。

2025/03/14 イベント::IJIE-DemoDay2025にて、PI鈴木が発表します。

2025年3月27日(木)にイイノホール&カンファレンスセンターにてIJIE DemoDay2025を開催します。PI鈴木が大学研究成果を用いた社会実装について、テーマを紹介します。

日 時 2025年3月27日(木)13:00- 17:00 ※12:30PM受付開始予定

場 所 イイノホール&カンファレンスセンター Room A

東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4階 ※オンライン配信あり

参加費 無料〈要事前申込〉

申 込 下記URLよりお申込みください。(3月24日 18:00締切)

https://forms.gle/6eCKRxTRiNmwSzJe9

採択課題:微小流体チップの多品種少量生産のための樹脂鋳型製造専用3次元リソグラフィ装置の開発

研究代表者:鈴木孝明

会場でお待ち致しております。

2025/03/13 発表:国際会議Transducers2025でD1森下が発表します。

国際会議The 23rd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers2025)について、D1森下さんがポスター発表採択頂きました。

・会議名:The 23rd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers2025)

・日時:2025年6月29日-7月3日

・場所:Orlando, Florida, USA

・タイトル:Resonance-tunable piezoelectric vibration energy harvester with core-less structure using prism-assisted 3D lithography

・著者:Kota Morishita, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Gen Hashiguchi, Hiroshi Toshiyoshi, and Takaaki Suzuki

(本研究は、東京大学、静岡大学との共同研究成果です。)

当日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/03/12 論文:学術雑誌Materials & Design誌(OA誌)に掲載されました。

学術雑誌Materials & Design誌(オープンアクセス誌)に、以下の論文が掲載されました。

Negative to zero Poisson’s ratio adjustable UV-PDMS flexible metamaterials fabricated by using 3D photolithography,

Riku Ito, Yuji Takata, Yuya Tanaka, Hiroshi Toshiyoshi, and Takaaki Suzuki,

Materials & Design, Vol.252, ID:113805, 2025.[DOI]

(東京大学・群馬大学の共同研究成果です。)

オープンアクセスになっておりますので、どなたでもご覧頂くことができます。

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/03/04 発表:日本機械学会IIP部門講演会で、M1内海、M1後藤が成果発表しました。

2025年3月3日~4日に山口大学常磐キャンパスでハイブリッド開催された日本機械学会 情報・知能・精密機器部門(IIP部門)講演会において、M1内海さんと、M1後藤さんが成果発表をしました。

IIP-D3-1

「メカニカルメタマテリアルを用いた細胞マイクロアレイの動的変形制御」

内海剣, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

IIP-D2-4

「フレキシブルフィルム上に形成したポリマーMEMS 構造体のマイクロせん断試験」

後藤龍人, 森下浩多, 髙田裕司, 田中有弥, 鈴木孝明,

日本機械学会 情報・知能・精密機器部門(IIP部門)講演会, 2025/3/3-4, 山口大学

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2025/02/15 論文:学術雑誌「軽金属」誌に共同研究成果が掲載されました。

群馬大学・半谷禎彦先生を中心とした研究グループに参加した成果として、ポーラスアルミニウムと熱可塑性樹脂の摩擦圧接時におけるアップセット加圧の効果に関する研究成果が、「軽金属」誌に掲載されました。

ポーラスアルミニウムと熱可塑性樹脂の摩擦圧接時におけるアップセット加圧の効果,

山本 雄太、半谷 禎彦、田中 宏行、後藤 悠、岡田 賢二、鈴木 孝明、吉川 暢宏、

軽金属、Vol.75, No.1, pp.14-19, 2025.[DOI]

ご援助いただいた皆様に御礼申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。

2025/01/21 来訪:SUBARU技術研究所の皆様にお越し頂きました。

2025年1月20日、株式会社SUBARUの技術研究所の皆様13名と群馬大学 次世代自動車技術研究講座の岩瀬先生に、マイクロ・ナノ工学研究室を訪問頂き、技術交流会を開催しました。

マイクロ・ナノ工学研究室の教員3名と学生13名が参加し、研究紹介、ポスターセッション、実験室見学を企画しました。

いろいろなご意見を頂き、学生も研究活動の励みになりました。

写真は、ポスターセッションの様子です。

長時間にわたり、誠にありがとうございました。

技術交流にご興味がある機関、企業の方は、鈴木までご連絡ください。

今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。

2025/01/17 論文:学術雑誌Materials誌に共同研究成果が掲載されました。

群馬大学・半谷禎彦先生を中心とした研究グループに参加した成果として、アルミ発泡体に3Dプリンタで樹脂を直接印刷して複合材料を作製する技術に関する研究成果が、Materials誌に掲載されました。

Fabrication and Compression Properties of Two-Layered Porous Structure of Different Materials by Direct Printing of Resin Porous Structure on Aluminum Foam Using a 3D Printer,

Yoshihiko Hangai, Reiji Yamazaki, and Takaaki Suzuki,

Materials, Vol.18, No.2, ID:443, 2024.[DOI]

※オープンアクセスのため、どなたでもご覧頂くことが可能です。

ご援助いただいた皆様に御礼申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。

2025/01/16 広報:群馬大学と株式会社SUBARUを中心とする研究グループの研究成果が、大学HPに掲載されました。

2024年11月25日から28日に仙台国際センターで開催された、電気学会 第41回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムにおいて、知能機械創製部門(マイクロナノ工学研究室)博士前期課程2年の伊藤陸さんが奨励賞を受賞しました。本賞は、シンポジウムにおいて優秀な論文発表を行った35歳以下の若手研究者に贈られるものです。

受賞対象となった発表は、「気導音と骨導音を同時計測する二層流路型ヒト内耳模倣MEMSセンサの開発(伊藤陸、渡邊翔太、佐々木恒、稲葉洋芳、小山哲司、香西俊彦、李信英、小池卓二、田中有弥、岩瀬勉、鈴木孝明)」です。この研究では、自動車内での振動や音響刺激に基づく臨場感を定量化するための新しいMEMS (Micro Electro Mechanical Systems)センサを提案し、車両設計や遠隔運転技術への応用可能性を示しました。特に、ヒト内耳の構造を模倣した二層流路構造を採用し、気導音と骨導音を同時に計測可能なセンサを設計、その性能を実験とシミュレーションで検証しました。

この研究は、群馬大学のマイクロナノ工学研究室と次世代自動車技術研究講座、株式会社SUBARU、山梨大学、電気通信大学との産学連携による共同研究の成果の一部です。また、群馬大学重点支援プロジェクトG3「未来社会を切り拓く大面積ハイスループット3D微細加工技術とその応用」や、日本学術振興会科学研究費・基盤研究(B)「JP23H01363」等の支援を受けて実施されました。研究グループでは、今後のIoT技術や次世代自動車技術における人間の感覚・反応を数値化する技術の実現を目指し、さらなる研究を進めています。

※関連広報

【理工HP】https://www.st.gunma-u.ac.jp/27408

【全学HP】https://www.gunma-u.ac.jp/information/190063

【理工X】https://x.com/stgunmau_kouhou/status/1879719050202460357

ご援助頂いた皆様に、御礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。